「攘夷」決行と佐賀藩(3) 伊藤昭弘

これまでの佐賀藩研究で、文久3年5月10日前後の佐賀藩の動向は、どのように説明されてきたのだろうか。まず、明治42年(1909)に起稿され、大正9年(1920)に出版された『鍋島直正公伝』(以下、『公伝』)をみていきたい。

『公伝』の著者久米邦武は佐賀藩出身の歴史学者で、その経歴は改めて説明する必要もないだろう。近代日本における歴史研究の、パイオニアとも言える人物である。『公伝』は、問題点などを指摘する見解もあるものの、総じて佐賀の「正史」として扱われてきた。歴史研究者も、研究書というよりは、絶対的な史料として利用している場合があるように見受けられる。しかし、『公伝』は鍋島家(鍋島報效会)によって刊行され、佐賀藩主鍋島直正の顕彰の狙いがある以上、その検討は、より慎重かつ批判的に取り組む必要がある。

『公伝』第5編第25巻「外艦の集合攘夷の宣告」第75章「英艦集合攘夷決行」が、文久3年の将軍家茂上洛から5月10日の「攘夷」期限日直前までの状況が記されている。

まず、文久3年2月から開始された、生麦事件に関する日英交渉について記されている。生麦事件は、前年8月、神奈川近くの生麦村(現横浜市)において、薩摩藩主の実父島津久光の行列と英国人が遭遇し、薩摩藩士が無礼を理由に英国人を殺傷した事件である。両国の交渉は、「英艦十六艘、仏艦二艘、蘭艦一艘が江戸湾に集ま」った中で行われていた。

本稿(1)で紹介した手紙を所蔵されていたお宅には、この時期の江戸の様子を伝えた手紙も遺されていた。その手紙を出した人物中嶋善九郎は文久3年2月24日佐賀を発ち、3月11日に大坂着、京都に滞在して同地を14日出立し、23日に江戸に到着した。

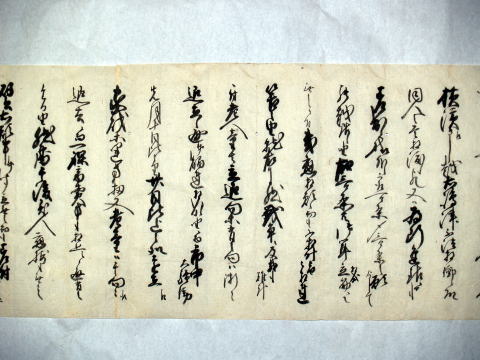

手紙は到着後の4月3日に書かれている。その内容は

・・・昨年の嶋津三郎(久光)が神奈川で起こした事件により、英国は軍艦を横浜へ送り、「同人」(久光か)の「首」、賠償金その他を要求している。しかし(幕府は)これを受け入れる様子はなく、ついには「戦争」になるかもしれない。そのため「市中大騒動」となり、家財を運び出したり、「老・童」は避難するなど混乱し、商売も止んでいた。しかし最近では、交渉が決裂しても「戦争」にはならないとの見方が広がり、ようやく穏やかになってきた。・・・

この手紙から、英艦の出現により「市中」(江戸)は「大騒動」であり、緊迫した様子を読み取ることができる。鵜飼政志氏の研究によれば、英国の軍艦派遣は、軍事力を背景とした「砲艦外交」「恫喝外交」というよりは、むしろ「攘夷勢力に苦悩する幕府を精神的に支援するため」という側面もあったという。ただし、当然ながらそうした英側の認識を、中嶋といういち佐賀藩士や市中の人びとが知る由もなく、江戸周辺には戦争に対する危機感が蔓延していたとみられる。

日英交渉について、『公伝』は「(日本が英側の条件を呑まなければ)海軍を以て強請すべし」という英国に対し、幕府は「要求の容易ならざるにより強硬なる談判を為す」ことにした記している。また京都所司代より「諸大名」に対し、開戦の可能性もあるので銘々が「備向手当方」を心がけるよう指示したという。こうした情勢下の佐賀藩の動向を『公伝』はどう伝えているか、次に検討したい。

※参考文献 鵜飼政志『幕末維新期の外交と貿易』(校倉書房、2002年)

中嶋善九郎書状の一部。1行目に「嶋津不法」、6行目に「戦争ニ及」、8行目に「市中大騒動」とあり、当時の様子を伝える。