|

|

| 過年度の講演会・講座、イベント等のご紹介 (平成18年度分) |

| 過年度に開催いたしました当センター主催・共同開催・提携の講演会、講座、イベント等をご紹介いたします。 |

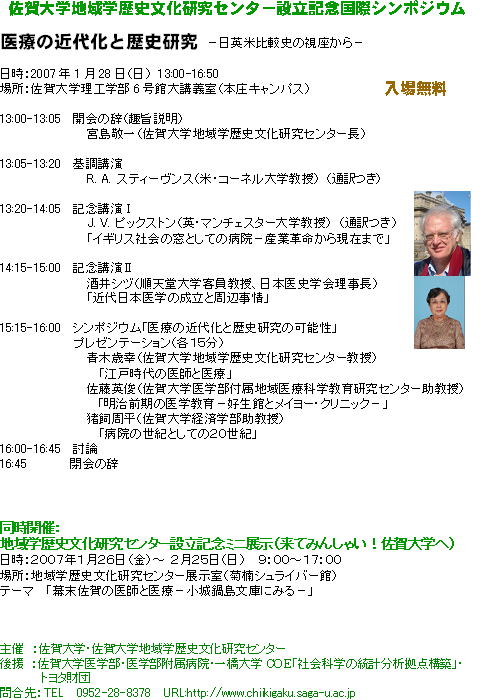

平成19年1月28日(日)に、佐賀大学・佐賀大学地域学歴史文化研究センターが主催する国際シンポジウム、「医療の近代化と歴史研究―日英米比較史の視座から―」が開催されました。

医療史研究の第一線で活躍する日・英・米の研究者が佐賀に集い、日本と各国の近代医療について、有意義な講演会及び討論が展開されました。

開会の挨拶を行う宮島センター長 開会の挨拶を行う宮島センター長

このシンポジウムでは、米国・コーネル大学教授のR.A.スティーヴンス氏に、「国際比較的観点からみた医療の近代化」と題して基調講演をいただきました。

R.A.スティーヴンス氏(左)と通訳の保明 綾氏 R.A.スティーヴンス氏(左)と通訳の保明 綾氏

次に、英国マンチェスター大学教授のJ.V.ピックストン氏に、「病院史から見える英国社会―産業革命から今日に至るまで―」と題して記念講演をいただきました。(尚、ピックストン氏の表題が、事前のお知らせより変更されました。上記が正しい表題です。)

J.V.ピックストン氏(左) J.V.ピックストン氏(左)

講演にご参加いただきました皆さま 講演にご参加いただきました皆さま

また日本からは、順天堂大学客員教授,日本医史学会理事長の酒井シヅ氏に、「近代日本医学の成立と周辺事情」と題してご講演いただきました。

酒井シヅ氏 酒井シヅ氏

酒井氏の講演に聴き入る参加者の皆さま 酒井氏の講演に聴き入る参加者の皆さま

続いて、「医療の近代化と歴史研究の可能性」と題したシンポジウムでは、佐賀大学地域学歴史文化研究センター教授、青木歳幸氏が「江戸時代の医師と医療」と題して報告されました。

青木歳幸氏 青木歳幸氏

同じく佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター助教授、佐藤英俊氏は、「明治前期の医学教育―好生館とメイヨー・クリニック―」と題して報告されました。

佐藤俊英氏 佐藤俊英氏

また、佐賀大学経済学部助教授、猪飼周平氏は「病院の世紀としての20世紀」と題して報告されました。

猪飼周平氏 猪飼周平氏

なお、引き続いて行われました討論会では、たくさんの方々にご意見やご質問を頂戴し、大変盛況な中で終了することができました。

ご質問に応じられるピックストン氏 ご質問に応じられるピックストン氏

応じられる佐藤氏(中) 応じられる佐藤氏(中)

応じられる酒井氏 応じられる酒井氏

応じられる青木氏(左) 応じられる青木氏(左)

応じられる猪飼氏(右) 応じられる猪飼氏(右)

長時間にわたるシンポジウムでありましたが、熱心なご質問が相次ぎ、大変有意義な討論となりました。

会場にお運びいただきましたすべての皆さまに、深く感謝及び御礼申し上げます。

10月14日開催 テーマ : 「成立期の小城藩について」

講師 : 伊藤 昭弘 氏 (佐賀大学地域学歴史文化研究センター講師)

10月28日開催 テーマ : 「小城鍋島家の家臣団編成について」

講師 : 野口 朋隆 氏 (九州大学大学院 比較社会文化研究院 特別研究者)

11月11日開催 テーマ : 「鍋島直能の学術と文芸」

講師 : 大庭 卓也 氏 (福岡教育大学非常勤講師)

講演会は大変なご好評をいただき、終了後も熱心な質問が相次ぎました。

ご参加いただきました皆さまに、感謝申し上げます。

|

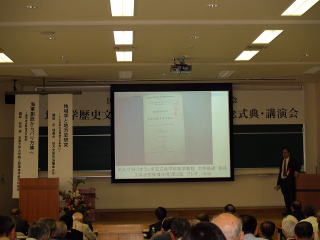

2006年10月6日、当センターの開館記念式典・講演会が、佐賀大学理工学部6号館1階都市工学科大講義室にて執り行われました。

当日は、学内外よりご来賓、また広く一般の方々など大変たくさんの方にお越し頂きました。

「菊楠シュライバー館」 「菊楠シュライバー館」

式典において、当センターの館名「菊楠(きくなん)シュライバー館」が披露されました。

この館名は、旧制佐賀高校のシンボルである菊と、佐賀大学のシンボルである楠、また、精町にあった旧制佐賀高校の外国人宿舎(移築後、当センター建物)で、歴代外国人教師中、最も長い年月を過ごされたドイツ語教師シュライバー先生に由来しています。また、楠は佐賀県のシンボルでもあります。

なお、当日、開館を記念して講演会が開催されました。

所 理喜夫 氏 所 理喜夫 氏

所 理喜夫氏(地方史研究協議会会長、駒澤大学名誉教授)には、「地域学と地方史研究―17世紀の佐賀地方を事例として―」と題し、ご講演いただきました。

松田 清 氏 松田 清 氏

松田 清 氏(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)には、「海軍創設からパリ万博へ―蘭学者佐野常民の軌跡―」と題し、ご講演いただきました。

講演会は、会場満席の皆さまに大変なご好評を頂きました。用意しておりました会場がすぐに満席となったため急遽イスを搬入し、関係者一同、嬉しい悲鳴をあげながらの講演会となりました。

講演会に足をお運び下さいました皆さまに、心より感謝申し上げます。

講演会終了後は、当センター建物前に移動し、テープカットが行われました。

テープカットの様子 テープカットの様子

当センターは、『地域(佐賀)の歴史文化の固有性と普遍性を探究し、あらたな学問体系としての地域学を創造し、地域住民・市民の皆さまとの地域連携を目指す』という設立理念のもとに、今後も様々な取り組みを行って参ります。どうぞご注目下さい。 |

|

|